東大卒、リーマン・ブラザーズ証券から、小豆島へ。 周囲の反対の中、移住の末につかんだもの

神戸大学・篠山市農村イノベーションラボ コーディネーター

サマリー

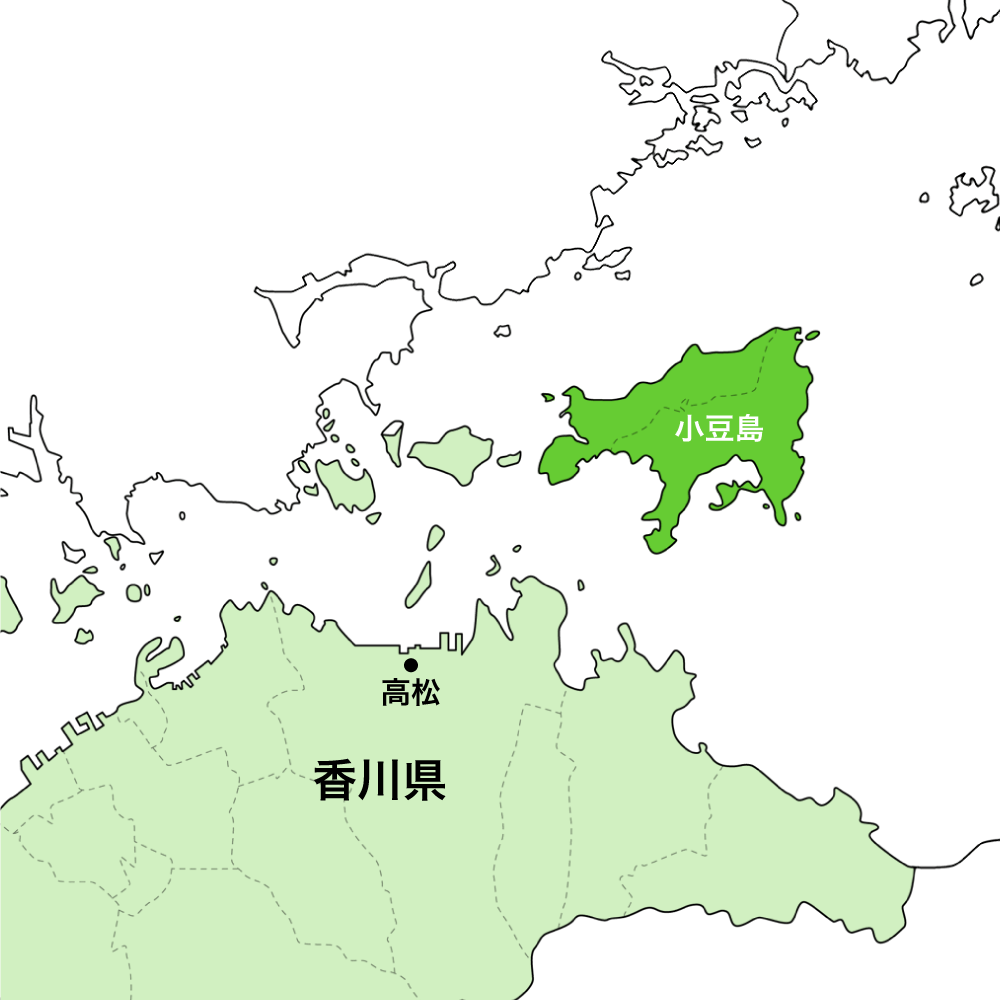

眞鍋さんが大学卒業後、東京で勤めていた会社は「リーマン・ショック」という言葉で知られる外資系の大手金融会社「リーマン・ブラザーズ証券」でした。東大からリーマンへ、完全にエリートコースです。ところが入社4年目の2008年に同社が経営破綻。渡米を経て、再び東京の外資系金融機関で働いていた2011年には東日本大震災が発生。そのような経験が、改めて自分はどう「暮らすのか」「働くのか」に向き合うきっかけになったと言います。眞鍋さんは、金融業界で不満なく働く一方で、「右肩上がりの経済成長」が続くわけがないという思いや「これからは地方と女性の時代が来るだろう」との思いもあったそうで、それならばと一念発起して、小豆島にUターン移住しました。その後、生まれ育った高松市へ戻り、現在は奥様の実家に近い三田市で暮らす眞鍋さん。眞鍋さんは、ローカル移住を通じて「今、最適な場所で暮らす」という柔軟性を身につけました。

Q.1 仕事をする上で大事なものはどう変わった?

Before

大学卒業を控え就職活動中、眞鍋さんの頭の中にあったのは、早く生活力をつけたい、早く結婚したいということでした。「僕は大学院まで行ったので、すでに同年代は働き盛りでした。スタートから出遅れ感があり、いかに早く一人前になるかを考えていました。お金の面でも早くたくさん稼げるようになりたい。就職先探しでの大事なポイントが、そこでした」

その結果選んだのが、当時世界経済にも強い影響力を持つと言われた「リーマン・ブラザーズ証券」の日本法人でした。結果を残せば、報酬もキャリアもどんどん上がる完全実力主義な場所。プレッシャーも大きかったそうですが、目的に合った場所だとの思いも強く、充実した毎日でした。

After

小豆島に移住した眞鍋さんが最初にした仕事は『ポン菓子』(米などの穀物に圧力をかけた後に一気に開放することによって膨らませた駄菓子の一種)の販売でした。地域で出会った人たちとお酒を飲みながら話をしているうちに、「最近は、あの美味しいポン菓子を見かけない」という話になり、「それなら自分が」と軽い気持ちで始めたそうです。しかし、ポン菓子を売り歩くうちに、眞鍋さんは大きな気付きを得ました。

「金融業界は、実はとても狭い世界だったと思ったんです。例えば、自分が数百億円規模の大きな取引をしても、嬉しい思いをするのは、たかがチームの5人ぐらいでした。でも、ポン菓子は違います。0歳の赤ちゃんから、80歳を超えるおじいちゃん、おばあちゃんまで、一日で30人くらいの目の前の人を幸せにできる。確かに、値段は一個売って150円です。利益もほとんどありません。でも、目の前の30人を笑顔にできている。その事実は僕にとって大きなことでした」

何を大事に考えて仕事をするか。前職の東京勤務時代は「お金」だった眞鍋さんは、「笑顔」という別の基準と出会いました。そしてそれは、自分の気持ちにすんなりおさまる考え方でした。「知り合いには、東京時代に比べてゼロが8個取れただけだって説明しています」と笑う眞鍋さん。確かに扱うお金は減りましたが、扱う笑顔の数は格段に増えました。

Answer

Q.2 移住して暮らしはどう変わった?

Before

「住んではいたが、暮らしてはいなかった」。眞鍋さんは、東京勤務時代をそんな風に振り返りました。「仕事から帰って寝る場所があるだけ。それで、暮らしていると言えるのか?」。もちろん、東京にいる頃は、それが暮らしだと考えていました。

眞鍋さんの中で「暮らす」の意味合いに変化が起こったのは、勤めていた会社が経営破綻し、実家のある香川県に1ヶ月ほど帰省をしたときのことでした。サラリーマン時代も、帰省はしましたが、せいぜい数日間。この1ヶ月の滞在は、地方に暮らす人たちの姿を見る良い機会になったといいます。まず、何より驚いたのは「東京の人たちよりも地方の人たちの方が、圧倒的に笑顔である」ということでした。

「地方の人は、自分の時間を何より大切にして暮らしていると実感しました。競争社会の東京とは、まるで違う時間の流れ方でした」。同時に、眞鍋さんは、それまで持っていた『地方は疲弊している』という考えが、思い込みだったと気づきます。「暮らすって何だろう?」。眞鍋さんの自問が始まりました。

After

地方に移住して、「暮らし」を始めることにした眞鍋さん。毎日を過ごす中で感じたのは、「暮らし」の中心にあるのは、地域の人たちとのコミュニケーションだということでした。

「地方は単純に人が少ないので、何をするにしても、誰かと協力しあって一緒にやらなくてはいけません。だからこそ、人や町と共有するものがたくさんあります。その結果、喜怒哀楽を共有することが増えるのですが、その先に豊かな暮らしがあるのだとわかりました」

豊かな暮らしを維持するための仕掛けが、地方には、ほかにもたくさんあります。例えばお祭りもそのひとつ。「祭りがあるという理由で、会社や学校が休みになるんです。東京時代の僕の発想では、考えられないことでした。地域全体で楽しい思いを共有して、その結果コミュニケーションが活発になって、暮らしが豊かになる。それが地域を元気にする。それを、地方の人たちは、体験的にわかっているのだと思いました」

Answer

Q.3 家族との向き合いかたはどう変わった?

Before

東京で働いていたころの眞鍋さんは、家族を養うために、バリバリ働いて稼げるようにならねばならないと考えていました。収入的にも、肩書的にも、右肩上がりのキャリアにすることが、家族のためだと考えていました。

その考え方は、東京にいる限り、ぬぐい切れなかっただろうと眞鍋さんは言います。「地方での暮らしって、東京にいると、本当に想像がつきにくいです。まして、奥さんや子どもができたら、余計に思い切った移住はしにくかっただろうと思います」

眞鍋さんが結婚したのは移住後ですが、もし、東京で奥さんと出会い、結婚し、子どもを授かっていたら、今もバリバリのビジネスマンとして、東京の競争社会で戦っていたのかもしれません。

After

地方移住をした結果、眞鍋さんは住む場所にそれほど固執しなくなりました。「家族の暮らしに一番いいところが、住むところ」。これが眞鍋さんの、今の考えです。

小豆島から、高松市での暮らしを経て、今は兵庫県の三田市に住む眞鍋さん。三田市には、第一子の誕生がきっかけで移住しました。奥さんの実家が近く、二人で子どもを育てながら暮らすには最もいい場所が三田市だ、という判断です。しかし、三田に定住のつもりですか?と尋ねると、「そのつもりもありません」との返事。住む場所を、状況に応じて家族全員で変えるという柔軟性は、頭では理解ができても、なかなか行動に移せるものではありません。

「地方の人は、他人との比較ではなく、自分の中にある軸を大切に暮らしていると思います。私も、今はそうです。そして、この考え方は、移住したからこそ、身についたものだと思います」

Answer

Q.4 周囲の反応はどう変わった?

Before

眞鍋さんが小豆島へ移住を決めたとき、周りの人たちは「もったいない」「まだ稼げるのに」「転職先はいくらでもある」「地方でどうやって暮らすんだ」と口を揃えて言ったそうです。もちろん、心配する気持ちや親切心からの言葉です。しかし、眞鍋さんは、橋下元知事がけん引した大阪の変革や、ビジネスにおける女性の台頭を見るにつけ「これからは地方と女性の時代ではないか」と考えており、その自説を検証するためにも、まずは自分が行動に移すことに決めたそうです。「それに…」と加えて、こんな話をしてくれました。

「就職活動を一緒にした友達と久しぶりに会って話すと、あのゴルフ場がいいとか、どこの食べ物が美味しいとか、そんな話が中心でした。就活中、熱い思いを語り合った友達たちが、どこか収まってしまっていて。僕はもっと、純粋にワクワクする話をしたいと思っていました」

眞鍋さんは、地方に、都会にはない何か面白いことが起こりそうな雰囲気を感じていました。

After

移住後はポン菓子の販売を皮切りに、自らの会社を興して、「食」をテーマにした、食べ物が届く情報誌『四国食べる通信』の刊行や、『食べる商店』といった場づくり、また、地方活性を目的とした様々なプロジェクトにかかわっていきました。

眞鍋さんが、いろいろ仕事をする中で、常に変わらず大切にしてきたのは「自分がどう楽しく生きるか」ということ。「そうすると、移住して、3年くらい経ったとき、反対していたみんなが声を揃えて言うんです。眞鍋さん、活き活きしているね。成功すると思っていた!って。僕自身は地方移住を決めたときから、何も変わっていないのに、周りが意見を変えたんです」。続けて、「人生は、何が起こるか誰にも分かりません。どっちが正解かを考えるから、選択に迷ってしまいます。だからこそ、選んだ道が正解になるように、いいねとか、良かったねって言ってもらえるように、そっちに力を使うべきなのではないでしょうか」。優しい笑顔で、眞鍋さんは言いました。

Answer